然而當我們翻開這些暢銷書,會發現它們多數時候只是在羅列成功案例,講述塔木德如何讓猶太人變得富有,卻沒有觸及核心問題-- 塔木德究竟是什麼?它從何而來,又如何成為猶太人生命中不可或缺的一部分?

我曾經也對這些浮誇的標題感到好奇,但始終找不到答案,直到最近在圖書館裡偶然借到一本由著名拉比 Adin Steinsaltz 撰寫的《塔木德精要》。這本書像一扇窗,讓我得以窺見塔木德的背景,以及猶太人漫長而曲折的故事。

斷層印象與猶太人的獨特性

作為一個曾經上教會的人,我對猶太人的認識像一幅拼圖,缺了大片中間的部分。我熟悉舊約聖經裡的亞伯拉罕、摩西,還有那些在曠野中流浪的以色列子民。

但新舊約之間,以及新約之後的猶太歷史,對我來說幾乎是一片空白。我對猶太人的下一個印象,已經是他們流散各地,屢次遭受迫害,尤其是二戰時德國納粹的屠殺。

然而,猶太人並非只是苦難的註腳。他們在兩千年的流亡中保持了獨特身份,未被同化,甚至最終實現了復國的夢想。

然而,猶太人並非只是苦難的註腳。他們在兩千年的流亡中保持了獨特身份,未被同化,甚至最終實現了復國的夢想。

更令人驚訝的是,猶太人常以世俗成就聞名,有不少富豪和知識份子都是出自猶太裔,甚至這個僅佔世界人口0.2%的民族,卻孕育了20%的諾貝爾獎得主。

從摩西五經到塔木德:一部活的傳統

猶太人的聖書是摩西五經(Torah)。翻開舊約,我們會發現摩西五經包羅萬象,從創世到律法,無所不談。但摩西五經畢竟是成文法,寫在幾千年前的羊皮卷上;隨著時代變遷,許多條文變得難以直接應用。

比如在摩西五經中,猶太人被規定不能在安息日工作。但什麼才算是「工作」?是點火煮飯,拿筆寫字,還是在廁所用廁紙?這些模糊的地方讓人困惑。(答案:點火和寫字都算工作,廁所能否用廁紙則有爭議)

猶太人的聖書是摩西五經(Torah)。翻開舊約,我們會發現摩西五經包羅萬象,從創世到律法,無所不談。但摩西五經畢竟是成文法,寫在幾千年前的羊皮卷上;隨著時代變遷,許多條文變得難以直接應用。

比如在摩西五經中,猶太人被規定不能在安息日工作。但什麼才算是「工作」?是點火煮飯,拿筆寫字,還是在廁所用廁紙?這些模糊的地方讓人困惑。(答案:點火和寫字都算工作,廁所能否用廁紙則有爭議)

於是,猶太人發展出一套口述法律傳統,稱為米示拿(Mishna),用來補充摩西五經的不足。這套傳統最初靠口耳相傳,經過一千年的演變,才被記錄下來,供後世學者研究、註釋和辯論。這些學者的研究和辯論結集,就是塔木德(Talmud)。

塔木德就像猶太人版本的四庫全書。它全書共20卷,希伯來文版本厚達五千多頁,裡面充滿法律條文、生活規例、學者註釋、民間傳說和哲人諺語,浩如煙海。據我所知,至今仍沒有完整的中文譯本(不過網上可以找到英文全集,搜尋「talmud pdf」就能一窺其壯觀)。

正因如此,坊間那些與塔木德沾邊的書,多半只能摘錄幾個故事或智慧箴言,再配上猶太富豪的成功傳奇,卻很少觸及塔木德的真正內涵。

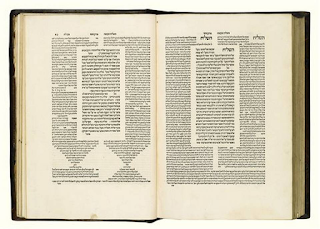

塔木德第一卷

塔木德內文;中間是米示拿,外面則是評註

塔木德的誕生

至於米示拿和塔木德為何在流傳千年後才結集成書?這要從它的歷史背景說起。

話說米示拿大約在公元200年編成,與新約聖經的誕生時間相近。那是一個動盪的年代,羅馬人的統治和壓迫讓猶太人喘不過氣。

如果把基督教看作猶太教的一個分支,那麼新約聖經和塔木德其實都是猶太人對這場危機的回應。耶穌的門徒相信他是彌賽亞,能將猶太人從苦難中救贖;而塔木德的編纂者則選擇將口述律法化為文字,提醒族人堅守傳統,抵禦外邦文化的侵蝕。

兩條路最終都結出果實。公元70年,聖殿被毀,猶太人流散各地;基督教傳播到外邦,甚至影響了羅馬,成為其國教;而塔木德則成為猶太人最重要的典籍,像一根無形的線,串起一代又一代猶太人的身份與價值。

兩條路最終都結出果實。公元70年,聖殿被毀,猶太人流散各地;基督教傳播到外邦,甚至影響了羅馬,成為其國教;而塔木德則成為猶太人最重要的典籍,像一根無形的線,串起一代又一代猶太人的身份與價值。

猶太學者

塔木德的作者

至於塔木德的作者是誰?答案正是新約聖經中最熱衷討論律法的文士和法利賽人。

塔木德的作者

至於塔木德的作者是誰?答案正是新約聖經中最熱衷討論律法的文士和法利賽人。

法利賽人在聖經中是反派人物,常用律法問題刁難耶穌。閱讀塔木德的源流就像閱讀故事的另一面,讓我們了解他們為何對律法如此關注。

不但如此,耶穌對律法的理解,大概也受到猶太傳統的啟發。例如文士中比耶穌早出生數十年的智者希列(Hillel),曾有人挑戰他用一句話總結摩西律法,他說:「己所不欲,勿施於人,此乃律法之精髓,其餘皆註解。」東西智者都不約而同想到這黃金律,實在令人驚嘆。

智者希列

塔木德與猶太人的成功

有人說,猶太人能在兩千年流亡中保持團結,不被同化,塔木德功不可沒。凡是放棄研究塔木德的族群,都已在歷史中煙消雲散。那麼,塔木德是否也解釋了猶太人為何如此成功?我想答案是一半一半。

不但如此,耶穌對律法的理解,大概也受到猶太傳統的啟發。例如文士中比耶穌早出生數十年的智者希列(Hillel),曾有人挑戰他用一句話總結摩西律法,他說:「己所不欲,勿施於人,此乃律法之精髓,其餘皆註解。」東西智者都不約而同想到這黃金律,實在令人驚嘆。

智者希列

塔木德與猶太人的成功

有人說,猶太人能在兩千年流亡中保持團結,不被同化,塔木德功不可沒。凡是放棄研究塔木德的族群,都已在歷史中煙消雲散。那麼,塔木德是否也解釋了猶太人為何如此成功?我想答案是一半一半。

一方面,猶太人的成功與他們的經歷有關。自中世紀以來,他們不被允許擁有土地,屢遭排擠,只能轉而從商。流散與迫害的經歷鍛造了他們的韌性,也讓他們更懂得團結與互助。猶太人還是捐獻最慷慨的族群之一,這種有形與無形的資產,成為他們商業成功的基石。

另一方面,塔木德作為千年智慧的彙編,成為猶太人的生活指南。猶太人重視研讀塔木德,從中汲取智慧,應用於待人接物。

猶太人的智性傳統

更重要的是,塔木德蘊含著的智性傳統。猶太人以學者(拉比)作為社群領袖,甚至有著老師比父親更重要的說法。學者對學問的執著,對細節的追根究底,以及對討論過程的重視,都塑造了猶太人的思維方式。

塔木德中常保留學者討論的正反論證,而且強調知識本身就是研究的最大收穫。這種純粹的求知精神,或許正是猶太人誕生眾多科學家與思想家的原因。

猶太拉比

結語:求知之樂

雖然此生應該沒有機會讀完塔木德,但猶太人對於學問的追求,對我來說也很有共鳴。

結語:求知之樂

雖然此生應該沒有機會讀完塔木德,但猶太人對於學問的追求,對我來說也很有共鳴。

我喜歡發問,喜歡在浩瀚的知識海洋中找尋線索。研究塔木德的源流或許不會讓我變得富有,但當我翻開書頁,找到新知,發現“原來如此”的那一刻,那種滿足感已勝過很多很多。

不知道呢,也許我前世也是一個猶太人?

(與AI 共作)

沒有留言:

張貼留言